영화에서 우리는 어떤 즐거움을 얻는가? 물론 내러티브의 쾌감이다. 인간은 이야기를 좋아하고 이야기를 더 재미있게 즐기기 위해 다양한 예술을 발전시켜왔으며 영화는 이야기를 들려주는 예술 중 가장 나중에 나온 가장 최첨단의 예술이다. 영화를 만드는 기술은 계속해서 발전하고 있다. 영화는 기술의 발전에 기대어 나온 예술이기에 기술 발달에 가장 큰 영향을 받고 있다. 영화를 만드는 기술이 발전하고, 영화를 만드는 방법 자체가 바뀌고, 영화를 보는 방법 자체가 바뀌면서 영화의 내러티브 구조도 바뀌고 있다. 흔히 영화 기술의 발달로 촬영 기술의 발달이나 CG의 발달을 많이 이야기하는데 내러티브 테크닉의 발달 역시 매년 어마어마한 속도로 이루어지고 있다. (1화 ‘영화의 제 삼 격변시대’ 참조). 그러나 그런 거친 변화 속에서도 영화가 주는 제 일의 즐거움은 결국 내러티브의 쾌감이다. 영화만이 줄 수 있는 엄청난 시청각적 경험이라는 것도 결국 내러티브를 뒷받침하는 도구이지 그 자체가 목적이 아니기 때문이다. (그 자체가 목적인 영화라면 그건 비주얼 스튜디오의 포트폴리오일 것이다.) 그리고 게임이 등장하기 이전까지 영화는 사람들에게 ‘모험’의 대리 만족을 주는 예술이기도 했다. 하지만 영화의 모험 역시 가장 큰 줄기인 내러티브의 보조일 뿐이다. 순수한 모험하는 재미는 전자 기술의 발달로 태어난 예술계의 막낸 컴퓨터 게임이 인간들에게 선물해주었다. (물론 보드게임도 그 역할을 하긴 했지만 일단 그 얘기는 빼놓기로 하자.)

나의 첫 게이밍 머신은 애플 II Apple II 였다.

애플 II와 그린 모노크롬 모니터, 5.25인치 플로피 디스켓 드라이브, 조이스틱. 그리고 게임들.

당시 나의 최애 게임은 두 가지였다. 하나는 ‘가라데카 Karateka’ (1984, 조던 메크너 Jordan Mechner, 브로더번드 Brøderbund), 또 하나는 ‘블랙매직 Black Magic’ (1987, 피터 워드 Peter Ward, 액션 소프트웨어 Action Software).

부드러운 움직임을 자랑하는 1:1 격투 게임 ‘가라데카’. ‘페르시아의 왕자 Prince of Persia’ (1989, 조던 메크너, 브로더번드)의 아버지뻘 게임이다.

‘블랙매직’. 액션 RPG이고 오픈월드이기도 하나 당시에는 ‘다중 방향 스크롤 액션 어드벤처multi-directional scrolling action-adventure game’ 라고 불렸다.

이 두 게임은 아주 큰 차이를 가진다. ‘가라데카’는 선형적인 구성을, ‘블랙매직’은 비선형적인 구성을 가진다. ‘가라데카’는 일직선 길을 따라가며 매번 같은 곳에서 같은 적이 나오고 같은 함정이 나를 기다리고 있다. 매 플레이마다 적을 어떻게 해치우느냐, 압도적으로 해치우느냐, 비등비등하게 싸우다가 가까스로 이기느냐 등에서 플레이 경험의 차이를 보였다. 더 나아가 이 짜여진 스크립트를 이용하여 내러티브를 만들어가며 노는 재미도 있었다. 킥만으로 적들을 상대한다거나 마지막 보스전에서 일부러 체력을 깎은 뒤 아슬아슬한 상태에서 싸워 극적인 승리를 연출한다거나. 한편 ‘블랙매직’은 양상이 조금 달랐다. ‘블랙매직’은 악한 마법사 자그림 Zahgrim이 뽑아서 세상에 흩뿌려놓은 선한 마법사 아가나르 Aganar의 6개의 눈을 모으는 것이 게임의 목적이다. 전체 맵에 6개의 눈이 흩뿌려져 있고 어느 눈부터 모으든 그건 플레이어의 자유다. 단, 눈을 하나씩 모을수록 세상은 점점 적대적으로 변해간다. ‘블랙매직’은 방대한 세계에 플레이어를 풀어놓는다. 최단 루트를 계산해서 가장 효율적으로 6개의 눈을 모아도 되고, 그냥 이곳저곳 구경을 다녀도 된다. 유령마을부터 지하 용암지대, 습한 동굴 등 다양한 지역이 플레이어의 앞에 주어져있다. 이곳으로 가면 무엇이 나올까, 이 길이 여기랑 이렇게 이어지네 등 그야말로 근원적인 ‘모험’의 재미를 느끼게 되는 것이다. 눈을 획득한 개수에 비례하여 괴상한 적들이 늘어나고, 어디로 이동할지 모르는 순간 이동 마법, 플레이어를 들어 다른 곳으로 강제로 끌고 가는 큰 새의 존재 등 랜덤성도 다양하다. 어린 시절 나는 이 두 게임을 확실히 다른 방식으로 즐겼다. ‘가라데카’가 커다란 하나의 화살표를 매번 다른 색의 조합으로 칠해가며 즐기는 재미였다면, ‘블랙매직’은 바닥에 뿌려진 여러 개의 화살표를 이리저리 이어가며 매번 다른 조합을 만드는 재미였다. 아니, 사악한 마법사를 물리친다는 게임의 목적은 뒤로 두고 이곳저곳 기웃거리며 여러 장소등을 돌아다니는 것 자체가 즐거운 게임이었다. ‘블랙매직’은 열악한 그래픽으로도 다양한 장소를 구현하기 위해 엄청난 노력을 하였고, 그 다양한 분위기를 가진 위험하고 음습한 장소들은 어린 아이의 눈에도 엄청나게 매력적이었다. 1980년대 이미 나는 현대 게임의 두 축 ‘내러티브 기반 영화 스타일 중심 게임’과 ‘오픈 월드 기반 모험 중심 게임’을 번갈아가며 즐기며 두 재미의 차이를 즐기고 있었던 것이다.

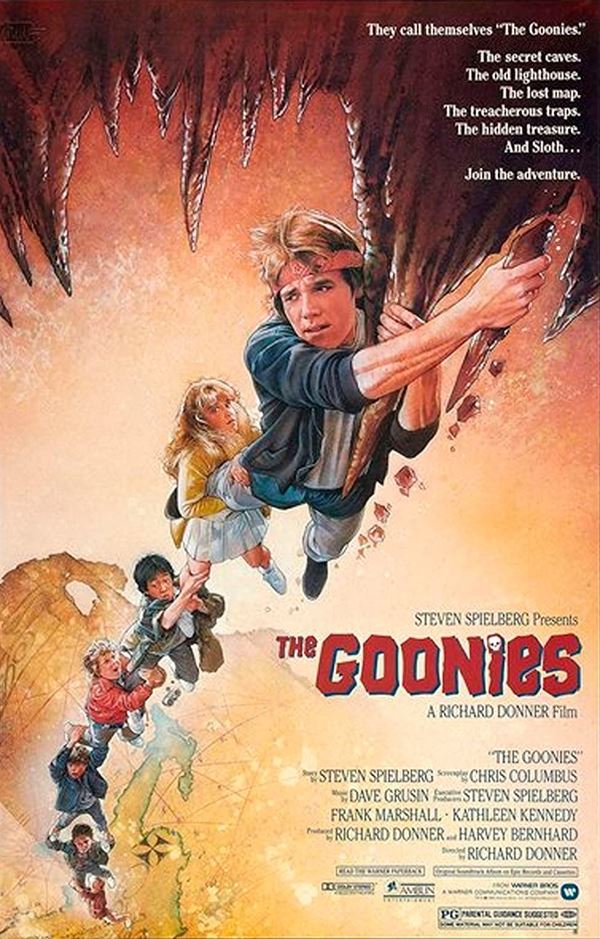

그럼 영화에서 모험은 못 느끼는가? 게임에서 내러티브의 쾌감은 못 느끼는가? 가능은 하다. 하지만 그 결이 다르다. ‘인디아나 존스 Raiders of the Lost Ark’ (1981, 스티븐 스필버그 Steven Spielberg, 1시간 55분)에서 우리는 인디 Indy 박사의 모험 길에 동행하며 별의별 상황을 다 겪게 된다. 그러나 우리는 어디까지 관객의 입장일 뿐이다. 우리는 인디 박사와 같은 공간에 있지 않고 인디 박사 역시 우리의 존재를 알지 못한다. 어린 시절 우리의 모험심을 활활 불태워주었던 ‘구니스 The Goonies’ (1985, 리차드 도너 Richard Donner, 1시간 45분)를 살펴보자. 영화 후반부는 대놓고 테마파크나 놀이시설을 연상시키는 공간들이 등장하고 아이들이 그 곳에서 신나게 뛰어 논다. 영화에서의 모험은 대리 체험의 형태를 취하는 경우가 많다.

모험의 대리 체험. ‘구니스’

모험의 대리 체험. ‘구니스’

그렇다면 게임에서 내러티브는? 내가 직접 캐릭터를 조작해야 하는 게임에서 정해진 내러티브를 따라가는 것은 쉽지 않다. 내러티브는 적절한 타이밍에 적절한 사건이 적절한 방식으로 일어나야 제대로 진행되기 때문이다. 게임 플레이어는 그 타이밍을 모두 맞춰 캐릭터를 조작하지도 않을뿐더러 플레이어의 선택과 거기에 따른 결과를 미덕으로 삼는 매체인 게임에서 모든 플레이어에게 한 가지 경험을 강요하는 것은 매체의 장점을 완전히 죽여버리는 선택인 것이다. (선택의 순간을 주지 않는 일방향 진행 게임을 비하하여 ‘맹도견 RPG’라고도 부른다. 플레이어를 끌고 ‘저기로 가면 안 돼, 넌 이리로 따라와야 해.’라며 끌고다니며 플레이어는 게임이 시키는 대로 버튼이나 누르는 것이 플레이의 전부이기 때문이다.) 그러나 분명 영화적 게임은 존재하고 게임에서 엄청난 내러티브의 힘을 느꼈다고 증언하는 사람들도 많이 존재한다. 여기에는 게임적 트릭이 숨어있다.

흔히 영화적 내러티브 게임의 대표주자이며, 이 방향에서 상업적/예술적으로 가장 큰 성과를 거둔 게임으로 ‘라스트 오브 어스 The Last Of Us’ (2013, 너티 독 Naughty Dog, SIE, 브루스 스탈리 Bruce Straley, 닐 드럭만 Neil Druckmann)를 들 수 있다. 게임의 마지막, 그 유명한 병원 장면의 내러티브가 플레이어에게 충격을 줄 수 있었던 것은 ‘이 장면이 내가 선택한 결과로 나온 이야기이다.’라는 착각을 심어주었기 때문에 가능한 것이다. 사실 이 게임에 선택의 여지는 없다. 그냥 주어진 대로 갈 뿐이다. 사실 ‘라스트 오브 어스’는 긴 여정의 중간중간 선택의 여지가 없는 일방형 이야기에 지치는 경우도 많이 있다. ‘라스트 오브 어스’는 손에 착착 감기는 전투, 상상력을 극대화 시키는 연출, 캐릭터들의 힘으로 지친 게이머들을 끌고 여정의 끝까지 가게 한다. 그리고 처음부터 촘촘히 심어놓은 장치들과 이 마지막 병원 씬에 심어둔 장치들을 한 번에 작동시켜 그 마지막 최후의 순간 플레이어 본인이 결정을 내려서 이 지점에 이르렀다는 착각을 안겨준다. 그래서 병원에서 엘리 Ellie를 안고 달리는 조엘 Joel의 뒷모습이 그 어떤 영화가 주는 내러티브적 쾌락보다 더 큰 울림을 줄 수 있었던 것이다. 이는 너티 독의 베테랑 작가 에이미 헤닉 Amy Hennig이 주로 만든 장치들이다. 영화적 게임의 어머니라 불리는 그녀는 ‘언차티드 Uncharted’ 시리즈를 비롯한 영화적 게임을 어떻게 만들어야 하는지 기초를 쌓았고 탁월한 글과 게임 디자인 실력으로 게임이 어떻게 밀도있는 내러티브를 플레이어들에게 효과적으로 전달할 수 있는지 보여주었다. 카더라 통신에 의하면 너티 독 사내 정치에서 밀려 퇴사하였다고 하는데 그녀가 나간 뒤 너티 독의 게임들이 아주 아작이 나다 못 해 폐급 쓰레기로 전락한 걸 보면 영화적 게임을 만드는데 있어 그녀의 역할이 얼마나 컸을지 짐작하게 한다.

엘리를 안고 병원 복도를 달리는 조엘. 게임 초반 충격적으로 강렬했던 이미지의 반복, 이 장면에서 유난히 낮아지는 카메라 앵글, 계속해서 깊은 심도를 강조하는 배경, 급박한 사운드의 사용 등등 이 한 장면을 위해 엄청난 공을 들였음을 알 수 있다. 엘리를 안고 다리를 절며 병원 복도를 달리던 저 순간 그 어떤 내러티브 매체도 주지 못했던 엄청난 전율을 느꼈을 것이다.

엄청난 속도의 기술의 발달은 게임의 시청각적 부분을 어마어마하게 발전시켰다. 그러자 게임은 영화의 위치를 넘보기 시작했으며, 영화를 모방하는 게임들이 나오기 시작하였다. 그러나 영화가 주는 내러티브의 쾌락도, 게임이 주는 모험의 느낌과 선택에 따른 결과로 변화하는 세계의 모습도 모두 놓친 괴상한 혼종들만 나오고 있고 이는 지금도 현재 진행형이다. 앞서 언급했듯 에이미 헤닉이 있었을 적 ‘라스트 오브 어스’와 좀 제 정신이 아닌 놈들이 디렉터를 맡아 만든 ‘라스트 오브 어스 파트 2 The Last of Us Part 2’ (2020, 너티독, SIE, 닐 드럭만)는 아예 차원이 다르다. 게임의 영화적 내러티브에 대한 집착, 게임이라는 매체의 장점을 살리지 못하면서 무작정 영화만 따라하는 게임들에 대한 게임 언론과 칼럼리스트들의 이상한 편애는 게임이 가진 무궁무진한 가능성을 시궁창에 처넣어버리고 있다. 2021년 ‘더 게임 어워드 The Game Awards’의 최고의 게임 부분에 오픈 월드 레이싱 게임 ‘포르자 호라이즌 5 Forza Horizon 5’ (2021, 플레이그라운드 게임즈 Playground Games, 엑스박스 게임 스튜디오 XBOX Game Studios, 마이크 브라운 Mike Brown)이 들어가지 못한 것을 놓고 넷 상의 많은 사람들이 “‘더 게임 어워드’는 게임 시상식이지 오스카 시상식이 아니다. 정신 차려라.’라고 빈정거리고 있다.

게임은 어떻게 내러티브를 전달해야 하는가? 게임이 주었던 그 신나는 모험의 느낌을 어떻게 현대에 다시 되살릴 수 있을까? 이 질문에 대한 대답을 심각하게 고민하던 프롬 소프트웨어의 미야자키 히데타카는 여기에 대해 신중하면서도 과감한 대답을 내놓는다. 그것이 바로 ‘다크소울 Dark Souls’ (2011, 반다이남코, 프롬 소프트웨어, 미야자키 히데타카)이다. 아, 칼럼 제목이 ‘엘든링이나 엘든링이나 그런 엘든링 얘기’인데 도대체 ‘엘든링’이 뭐냐고요? ‘엘든링’은 미야자키 히데타카가 2022년 2월에 내놓을 새 게임 제목입니다.

p.s. 2021 골든 조이스틱 어워드 2021 Golden Joystick Awards에서 ‘다크소울’이 ‘역사상 최고의 게임상’을 ‘엘든링’이 ‘가장 기대되는 작품상’을 수상했다. 선정 방법은 팬 투표였다.

Ultimate Game of All Time: Dark Souls

Most Wanted Game: Elden Ring

(이미지출처=‘Apple II’, ‘Karateka’ (Brøderbund), ‘Black Magic’ (Action Software), ‘The Goonies’ (Warner Bros.), ‘The Last of Us’ (Naughty Dog))

저작권자 ⓒ OBSW, 무단 전재 및 재배포 금지